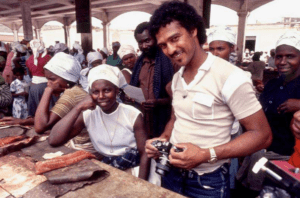

A câmara fotográfica de Ron Barboza é como uma máquina do tempo. Num breve instante, é capaz de unir pai, mãe, filhos e avós, amigos, separados por anos. Como a voz silenciosa da cultura de um povo: o antes e o depois. Aquele agora que nos intriga e espanta. Assim como o sorriso, a surpresa e a timidez. Mas também registos de dor e saudade. Aos 77 anos, o mais famoso fotógrafo da diáspora cabo-verdiana, na América, diz não ter razões para parar de fazer aquilo que mais gosta.

Existe algo de transcendente que não se consegue nomear, mas que perpassa a retina e os espíritos. No fundo, aquilo que as ilhas e o remoto tornam possível, num tempo doce alinhavado pelos ciclos da vida. Ron Barboza sabe aquilo que acontece sempre que alguém se reconhece numa fotografia sua, tirada há décadas. A evocação de uma soleira da casa, da vila perdida no meio da ilha. De amigos e familiares com um ar de outras épocas. E uma ilha perdida no meio do mar. Quando ele ou ela, protagonistas agora não mais anónimos da imagem, se apercebem do mundo que lhes era mais pequeno e da sua vida ainda mais inocente.

Existe algo de transcendente que não se consegue nomear, mas que perpassa a retina e os espíritos. No fundo, aquilo que as ilhas e o remoto tornam possível, num tempo doce alinhavado pelos ciclos da vida. Ron Barboza sabe aquilo que acontece sempre que alguém se reconhece numa fotografia sua, tirada há décadas. A evocação de uma soleira da casa, da vila perdida no meio da ilha. De amigos e familiares com um ar de outras épocas. E uma ilha perdida no meio do mar. Quando ele ou ela, protagonistas agora não mais anónimos da imagem, se apercebem do mundo que lhes era mais pequeno e da sua vida ainda mais inocente.

A magia da câmara

Em 1979, Ron cruzou-se com uma menina de pouco mais de 11 anos, na ilha do Sal, durante uma das suas primeiras visitas a Cabo Verde. Ela segurava três ovos nas suas mãos. E ele não resistiu fotografá-la. A foto foi depois ampliada, emoldurada e acabou pendurada numa das paredes da embaixada de Cabo Verde, em Washington. Certo dia, alguém olhou para ela e disse: conheço esta menina, é do Sal. Morreu, há uns anos, num acidente de automóvel.

Quando Ron regressou ao Sal, tentou encontrar a família da menina, que se chamava Élida. Descobriu que ela tinha um irmão. O acidente aconteceu quando ela tinha 43 anos. A filha, de nome Rainha, hoje é médica. Vive também no Sal. Nesse dia, viajavam de carro da Palmeira para a Preguiça, na cidade de Espargos, quando um dos pneus rebentou. O carro despistou-se e foi embater noutro que vinha em sentido contrário. Élida morreu no acidente. Deixou três filhos.

Nesse mesmo ano, na ilha do Maio, Ron fotografou uma senhora e o seu marido, pais de 10 filhos. E quando se voltaram a encontrar, tempos depois, em 2015, ele tinha consigo a fotografia. Ela tinha amputado uma perna e o marido tinha morrido. Como sempre, levou outras fotografias tiradas em anos anteriores, para distribuir pelas pessoas. Filhos e netos do casal sorriram quando viram as fotos dos avós.

Feliz a fotografar pessoas

Na mesma altura, em 1979, na mesma ilha, Ron conheceu um antigo emigrante na Holanda, que tinha uma pequena loja. O homem falava um pouco de inglês e ofereceu-lhe uma bebida. Anos depois, encontrou no local o filho dele e uma filha. O homem já tinha morrido.

Esta nunca tinha visto uma foto do pai naquela idade. Ron sabe que transporta consigo uma chave secreta qualquer que liberta sentimentos. Em tempos, povos houve que quiseram destruir máquinas fotográficas, maldisseram os seus efeitos perversos. Diziam que lhes roubava a alma.

Mas Ron Barboza, 77 anos acabados de fazer, não se acha feiticeiro. É apenas alguém que se sente feliz a fotografar pessoas, cujo olhar atravessa a espessura do tempo. A beleza está nos gestos, nos olhares, diz Ron. Na simplicidade mais inesperada dos homens e mulheres das ilhas.

«Certa vez, viajei para Santa Catarina com um motorista posto à minha disposição por Teófilo Figueiredo. O homem não falava inglês. Na Assomada fotografei as mulheres no mercado. E quando me dirigi para o ponto de encontro, o local combinado com o motorista, uma casa ali numa das ruas, empurrei a porta e entrei; estava um homem sentado a uma mesa que me cumprimentou. De seguida, levantou-se e pediu que colocassem um prato também para mim. Convidou-me a sentar. Só então me dei conta de que me tinha enganado na casa.»

Cabo Verde, a primeira vez

Quando Ronald Barboza pisou chão cabo-verdiano, pela primeira vez, em 1976, era um velho sonho da juventude que realizava.

Apesar da surpresa, da aridez do Sal, a emoção tomou conta dele. Na escola, o apelido Barboza não passava despercebido. Explicar a sua origem tornou-se praticamente rotina. E de tanto falar destas ilhas, ao largo da costa africana, ele próprio deu-se conta de como a terra dos seus avós também era um mistério para ele. Descobriu que sabia muito pouco dessa história

A primeira vez que pensou a sério nisso, conta, foi na Morgan State College, na cidade de Baltimore, em Maryland, uma faculdade essencialmente para estudantes afro-americanos. Ron beneficiou de uma bolsa, como atleta de salto em comprimento e dos 400 metros que era. Conta como chegou mesmo a competir com o recordista mundial da modalidade, Bob Beamon, que nos Jogos Olímpicos do México, em 1968, haveria de estabelecer aquela marca histórica quase sobre-humana. Também correu ao lado de John Carlos, nos 4x 200 metros, um dos medalhados dos Olímpicos de Verão de 1968, que ergueram o punho em forma de protesto, pelos direitos civis. E foi então que decidiu conhecer melhor a sua cultura de origem.

«Em 1965, quando entrei na faculdade, havia muito pouca informação sobre as ilhas de Cabo Verde. Não havia fotos e só encontrei uma publicação com fotografias de Tuta Melo, de um barco a chegar à Brava, de emigrantes, do ‘packet ship’. Antes dos anos sessenta só havia visto algumas fotos feitas em estúdios, retratos de pessoas, mas praticamente nenhuma paisagem», diz Ron, numa conversa com o A NAÇÃO, a partir dos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo que descobria a cultura cabo-verdiana, Ron dava os primeiros passos na arte da fotografia. «Depois da Guerra, o meu pai trabalhou num navio de cabotagem, aqui na Costa Leste. Foi numa dessas viagens que ele conheceu a minha mãe, sua esposa. Nos anos de 1940, ele também era fotógrafo, tinha uma máquina. Na época, poucos cabo-verdianos aqui tinham máquina fotográfica. E eu também tinha esse fascínio e decidi aprender. O meu irmão mais velho também é fotógrafo, mas profissional»

Em busca das raízes

A avó paterna, Maria, tinha deixado a Brava aos cinco anos, e o avô, António, Mosteiros, na ilha do Fogo, aos 16. E só se lembravam das coisas boas. Das secas, das fomes e de outras dificuldades, Ron nunca ouviu falar. Decidiu então começar a entrevistar os avós, as pessoas mais velhas da comunidade, saber sobre as suas histórias e dos seus antepassados, as viagens transatlânticas da Brava e do Fogo para a América. Fotografou fotos antigas (não havia scanner), de quando eram pequenos, batizados, casamentos, gravava conversas em cassetes, em vídeo Betamax, em filme Super 8, sobretudo de pessoas em New Bedford. A grande fonte eram os imigrantes da primeira geração, os primeiros a chegar à América. Ron agora era também um pouco historiador e queria saber como eram as viagens, o que comiam a bordo, o que faziam, como dormiam, se tocavam música e dançavam no trajecto.

«Comecei a procurar antigos marinheiros da pesca à baleia ainda vivos; encontrei cinco, nos anos 70, lembro-me de alguns: José Ramos, José Andrade, António Lopes, José (Flora) Livramento, este último de São Nicolau, que depois foi músico e compositor. Ele veio para a América, em 1910, e só teve o seu primeiro par de sapatos quando desembarcou, que ele comprou do espólio do capitão. Alguns eram já centenários quando falei com eles, eram os últimos pescadores de baleias.» Ron continuou a tirar fotografias, pelos anos 60, sobretudo a famílias de católicas que lhe franqueavam as portas de suas casas. Mas, como explica, muitas não tinham os nomes nem apelidos dos parentes nas fotos.

«Comecei a procurar antigos marinheiros da pesca à baleia ainda vivos; encontrei cinco, nos anos 70, lembro-me de alguns: José Ramos, José Andrade, António Lopes, José (Flora) Livramento, este último de São Nicolau, que depois foi músico e compositor. Ele veio para a América, em 1910, e só teve o seu primeiro par de sapatos quando desembarcou, que ele comprou do espólio do capitão. Alguns eram já centenários quando falei com eles, eram os últimos pescadores de baleias.» Ron continuou a tirar fotografias, pelos anos 60, sobretudo a famílias de católicas que lhe franqueavam as portas de suas casas. Mas, como explica, muitas não tinham os nomes nem apelidos dos parentes nas fotos.

«Era fácil encontrar essas pessoas e ir a suas casas. Soube de uma senhora que tinha uma pensão, onde ficavam hospedados esses marinheiros cabo-verdianos. Fui visitá-la, mas já tinha morrido. Soube depois que tinha caixas com muitas fotos, que alguém deitou fora, uma riqueza imensa que se perdeu.»

A paixão pela história dos cabo-verdianos na América levou Ron Barboza a constituir a maior colecção de fotos sobre o tema que se conhece. São muitos milhares de fotografias de patrícios nossos trabalhando em diversas profissões: nos campos de cranberries, em portos, fábricas de têxteis e de cordas, serrações de madeira, etc. «Cerca de 99 por cento das minhas fotos nunca foram vistas, nem sequer pelos meus filhos.»

Detido na esquadra do Platô

Ron pensou em vir a Cabo Verde através da companhia sul-africana SAA. «Mas, apesar de fazer escala no Sal, não deixavam sair passageiros, era obrigado a ir parar a Joanesburgo.»

Assim, para chegar a Cabo Verde, em 1976, teve de passar por Londres, Paris, Roma, Quénia, Camarões, Senegal e finalmente Sal, através da Air Afrique. Também não conhecia ninguém nem sabia onde poderia ficar alojado. Apanhou um táxi e pediu para o levarem ao centro da cidade da Praia, na época com 14 mil habitantes. «Fiquei numa Pousada, muito perto do Liceu, mas ninguém falava inglês e eu não falava crioulo. Puseram-me num quarto com duas camas, onde ficou alguém que também veio no mesmo avião que eu, algum emigrante da Holanda, creio.»

Ron deixou a Pousada e meteu- -se pelas ruas do Platô, fascinado e fotografando tudo o que via: pessoas, edifícios, jardins, praças, cafés, lojas. Desceu em direcção à praia da Gamboa e fotografou pessoas a nadar. Estava muito calor e ele tirou a camisa e percorreu o areal, sempre a fotografar.

«Quando regressei ao Plateau alguém tocou-me no ombro e disse que tinha de ir com ele, que tinha de o acompanhar à esquadra da polícia do Platô. Quando lá cheguei, ninguém falava inglês, só crioulo e português. Fiquei sem saber o que diziam. Meteram-me num quarto escuro, como nos filmes, com uma cadeira apenas. Pressenti que tinham ido procurar alguém que falasse inglês para traduzir. Viram o meu passaporte, com todos os vistos dos países por onde tinha passado.» Perguntaram-lhe quem ele era, de onde vinha. Ron falou-lhes da história da sua família. E disseram-lhe como é que ele, sendo cabo-verdiano, não sabia falar crioulo. Mal podiam imaginar que o pai e a mãe de Ron haviam aprendido o crioulo, na América, bem antes do inglês. O tempo foi passando. Mas, o instinto fala mais alto, como na linguagem universal. «Pus a mão na barriga e disse-lhes ‘comer, ‘comer’, tinha fome e era a única palavra que eu conhecia em português». Depois de o levarem a comer ao restaurante Avis, Ron voltou para a esquadra. Uma hora depois, chegou um jovem tradutor. «Queriam ficar com o meu filme, disseram que me tinha visto a fotografar o aeroporto, o porto, a Câmara Municipal, Palácio do Governo e outros edifícios públicos e que isso era proibido. Mas eu não podia entregar-lhes o filme e perder todas as fotos que eu tinha feito de outros países onde tinha estado.» Só estava a fotografar Cabo Verde para mostrar aos emigrantes, quando regressasse à América, disse-lhes Ron. Por fim, foi libertado, depois de garantir que não voltaria a fotografar locais proibidos.

Registar a memória colectiva

De seguida, apanhou o avião para o Fogo, terra do seu avô, convencido de que toda a gente teria ouvido falar nele. «Foi extraordinário pisar o mesmo chão do meu avô», recorda. Do ar, viu o cone do vulcão e a ilha pareceu-lhe muito maior do que imaginava. Depois de fotografar as ruas, os sobrados, as pessoas – «algumas, era a primeira vez que alguém as fotografava, e dei-lhes os polaroids» -, Ron ficou a olhar a Brava no horizonte, do outro lado do canal. Soube que há muito tempo não tinha havido barco para a Brava. Ele também não dispunha de muito tempo. Mas não queria, por nada, perder a oportunidade de conhecer a terra dos antepassados.

De seguida, apanhou o avião para o Fogo, terra do seu avô, convencido de que toda a gente teria ouvido falar nele. «Foi extraordinário pisar o mesmo chão do meu avô», recorda. Do ar, viu o cone do vulcão e a ilha pareceu-lhe muito maior do que imaginava. Depois de fotografar as ruas, os sobrados, as pessoas – «algumas, era a primeira vez que alguém as fotografava, e dei-lhes os polaroids» -, Ron ficou a olhar a Brava no horizonte, do outro lado do canal. Soube que há muito tempo não tinha havido barco para a Brava. Ele também não dispunha de muito tempo. Mas não queria, por nada, perder a oportunidade de conhecer a terra dos antepassados.

Os seus avós nunca tinham conseguido regressar, apesar de o terem desejado muito. A mãe de Ron, Lilian Barros, falecera, aos 49 anos, pouco antes desta sua viagem inaugural às ilhas. E nunca visitara Cabo Verde. «Trazia comigo um pouco de terra da campa da minha mãe, para espalhar no chão da Brava.» O pai, Anthony do Canto Barboza, só vinte anos depois viria pela primeira vez, na companhia de Joe Moniz, umas das figuras conhecidas da comunidade nos Estados Unidos.

«Durante anos, eu tive visões da Brava. E agora, ela estava ali mesmo à minha frente, coberta de nuvens. Eu disse, tenho de lá ir de qualquer maneira.»

Ron só dispunha de dois dias, antes de apanhar o voo de regresso do Fogo para a Praia. «E foi quando surgiu um barco, de nome Eugénio Tavares. Fui logo para o cais e falei com um homem, de nome Li Ling Manuel Gomes, e perguntei se me podia levar e trazer. Trazer não podia, respondeu, porque da Brava iam para São Vicente. Mesmo assim, Ron embarcou e atravessou o canal com as suas lentes. No bolso levava o nome da sobrinha da sua mãe, que morava em Lem, perto da Vila Nova Sintra.

Passou uma noite com a família dela, comunicando apenas por sinais. No dia seguinte, percorreu a ilha sempre a fotografar. Regressou ao Fogo depois de fretar um barco de pesca, na Furna, por 150 dólares. «Uma fortuna, naquela época, mas eu também não tinha alternativa; no meio da viagem, ainda foi emocionante, pois fomos atrás de uma tartaruga marinha que o dono do bote quis caçar e ajudei a içá-la para dentro do barco. E foi por um triz, quando chegámos, o avião já estava pronto para partir.»

Fotógrafo da memória colectiva

Ron Barboza não sabe ao certo se terão sido já dezoito as viagens que fez a Cabo Verde, desde 1976. Mas tem a certeza de que fotografou todas as ilhas, por mais do que uma vez, incluindo Santa Luzia. O mesmo aconteceu com localidades, vilas, cidades, povoações. E dessas primeiras vezes, o impacto dos seus ‘shows multimédia’, ou apresentações, que fez dessas fotos, foi enorme junto da comunidade. A primeira, a que ele chamou de Slipping into Darkness (Escorregando na Escuridão), em 1977, foi bastante concorrida. «No final, pessoas mais velhas vinham ter comigo a chorar. Algumas não tinham visto as ilhas, as suas terras, há mais de cinquenta anos. E foi nesse momento que eu disse para mim que era isto o que eu queria fazer na vida.»

Dali para a frente, Ron publicou vários livros de fotografias, de edição limitada. Em 1998, organizou o primeiro festival de filmes sobre Cabo Verde, nos Estados Unidos, durante oito dias. A juntar à sua colecção de fotografias, reuniu igualmente filmes antigos sobre Cabo Verde e outros em que o nome Cabo Verde aparece.

«O mais antigo é um filme mudo, de 1916, tenho também de 1951 ou 52, que alguém filmou durante a erupção vulcânica do Fogo. Tenho outros, um canadiano, por exemplo, também sobre Cabo Verde. Em ‘Band of Angels’, de 1957, a personagem de Clark Gable, diz que vai ‘navegar pelas costas de Cabo Verde’. E em ‘White Dawn’, de 1974, depois de atrapalhado no Polo Norte, o actor Louis Gosett diz que se safar daquela, regressa de vez à sua terra Cabo Verde.»

Casa Branca

Em 1983, durante a visita do então Presidente da República, Aristides Pereira, aos EUA, Ron acompanhou a delegação à Casa Branca. Fotografou o presidente cabo-verdiano no seu encontro com Ronald Reagan e nas suas visitas ao MIT e nos encontros com a comunidade.

A lista inclui também outros presidentes de Cabo Verde e primeiros-ministros, políticos, embaixadores, escritores e homens de cultura. «Uma das minhas fotos de Baltasar Lopes foi desenhada por Leão Lopes e transposta para uma das notas do Banco de Cabo Verde.»

E Ron recorda como um dos momentos mais altos da sua carreira, como fotógrafo, foi a sua participação numa exposição no Museu do Instituto Smithsonian, em 1995, num evento American Folklife Festival, dedicado a Cabo Verde.

Em 2014, Ron Barboza homenageou os veteranos da Segunda Guerra Mundial, de origem cabo-verdiana, numa exposição fotográfica. «Pensava em encontrar uns quatro ainda vivos, mas acabei por encontrar 43.»

Um deles, diz, ainda está vivo, com 102 anos. O pai, que faleceu aos 96 anos, também participou na Guerra, na Europa e no Pacífico, entre outros soldados com origem nas ilhas, como o juiz George Leighton. Os quatro filhos de Ron, de terceira geração americana, também são apaixonados por Cabo Verde. Dois deles, inclusive, já visitaram as ilhas, seguindo as pegadas do pai e do avô, que esteve no Fogo em 1995.

Próximo regresso

Ron revela, em final de conversa, que deverá voltar a percorrer as ilhas, no início do próximo ano, com a sua câmara. «Em 2016, aos 69 anos, subi ao Pico de Antónia e visitei novamente todas as ilhas, onde fiz 50 mil fotos. Agora já é mais difícil. Durante muitos anos, sempre que vinha a Cabo Verde, trazia uma máquina nova, antes de passar ao digital. Mas quero voltar para fotografar de novo todas as ilhas, há algumas zonas que gostaria de rever, como Santo Antão.»

No fundo, é retomar a sua rotina crioula, de há vários anos: alugar um táxi, sair cedo, viajar e fotografar. E no final do dia, voltar para descansar no hotel. «Mas gastar dinheiro num hotel cabo-verdiano, como sempre faço», sublinha.

Joaquim Arena (texto), fotos do arquivo pessoal de Ron Barboza

Ler mais na edição semanal, versão digital do jornal A NAÇÃO, nº 836, de 07 de Setembro de 2023